출처: http://www.hani.co.kr/arti/culture/book/918968.html?_fr=fb#cb#csidx6005a0dfcfe602eb65c7d60c6014ea0

새로운 삶의 스타일을 위하여!

김상운/전문번역가, 철학연구자

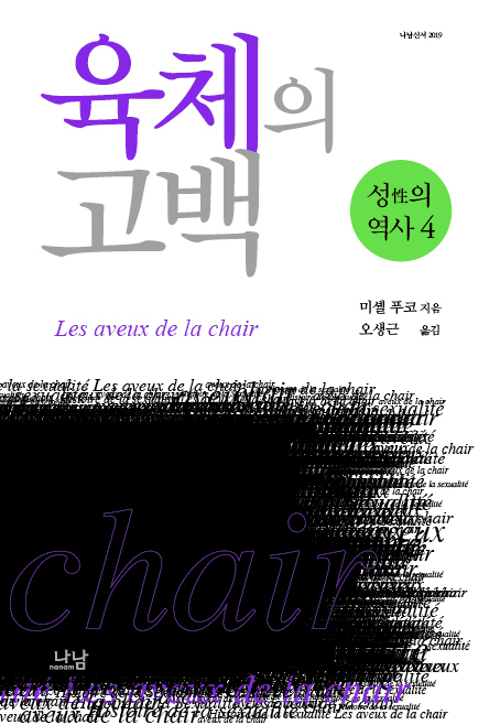

생각지도 못한 속도로 우리에게 닿은 <성의 역사> 4권 <육체의 고백>이 출판됨으로써 말년의 푸코가 무엇을 고민했는지 더 자세하게 알게 되었다. 성의 역사 4권이 저자 사후 34년 만에 프랑스에서 출간된 때가 2018년 초. 이 책은 원래 1982년 가을에 거의 완성되었다가 84년 6월25일 푸코가 숨을 거둔 이후 빛을 보지 못하고 있었다. 자세한 이유는 알 수 없으나 푸코의 저작이 미칠 파장을 진지하게 고려했다는 분석이 나온다. 이로써 한국에서는 2010년 1권이 나온 뒤 10년 만에 4권이 완간되었다.

1976년에 출판된 <성의 역사> 1권 <지식의 의지>와 1984년에 동시 출판된 2권 <쾌락의 활용>, 3권 <자기에의 배려> 사이에 단절된 시간은 한동안 ‘침묵의 8년’으로 불렸다. 그렇지만 이제는 ‘침묵’이 아니라 ‘굴절’의 시간이라고 해야 할 것이다. 생전에 발표한 논문과 대담 등을 모은 <말과 글>, 콜레주드프랑스 강의록 완간, 그리고 4권 <육체의 고백>이 푸코 사후 나오면서 그의 사유에 적어도 세 번의 커다란 변화가 있었음을 확인할 수 있게 되었기 때문이다.

첫 번째 변화는 생명정치 및 생명권력을 아우른 ‘통치성’이라는 문제틀이 전면화한 것이다. 통치성은 자기와 타자에 대한 통치 또는 통솔을 일컫는데 이는 삶, 생명에 관한 통계학적 계산으로 인구 단위로 관리하는 동시에 개인 단위로도 관리하는 형태의 권력이다. 이 개념 덕분에 1권 <지식의 의지>에 나오는 ‘권력은 도처에 있다, 권력에는 외부가 없다’라는 명제가 가져온 ‘저항의 불가능성 문제’를 간단히 처리할 수 있게 되었다. 그의 말대로 권력이 도처에 있고 외부조차 없다면, 어떤 저항의 여지도 없어지기 때문이다. 하지만 통치성 강의 시기에 푸코는 저항을 ‘폭력의 관계’와 연관시킨다. 힘이 작용했을 때, 저항이 생기고 이를 소멸하려는 움직임이 생겨난다. 그런데 권력관계는 행사 혹은 행위로서만 존재할 뿐 실체로서는 존재하지 않고, 타자의 행위 전체가 만들어내는 가능성의 영역에 작용하려 한다. 결국 권력관계는 자유로운 주체들 사이에서 작용하는 ‘통치성’ 문제로 갱신되는 것이다. 1983년에는 또 다른 굴절이 생긴다. ‘솔직하게 말하기’, ‘진실 말하기’로 번역될 수 있는 ‘파르레시아’를 통한, 지식과 권력을 연결하는 주체 또는 ‘자기’라는 문제틀의 전면화이다. 또 ‘자기’가 ‘자기와 타자’로 확장되고, 개인의 ‘윤리’ 문제가 ‘통치’라는 주제를 통해 다시 ‘정치’ 문제화한다는 점에서 이는 통치성 개념의 변화, 발전이기도 하다. 첫 번째 굴절이 ‘타자의 통치’와 관련된다면, 두 번째 굴절은 ‘자기의 통치’와 관련된다. 세 번째 굴절이 비로소 이 책과 관련된다. 원래 6권으로 계획되었던 <성의 역사> 집필 계획은 두 번에 걸쳐 변경됐다. 1976년 <성의 역사> 전체의 ‘서론’ 역할을 하는 <지식의 의지>를 출판하면서, 푸코는 18세기 이후 서양의 권력 메커니즘과 관련시켜 섹슈얼리티의 문제를 고찰하겠다는 기획을 밝혔다. 그러나 1984년에 출판된 2권과 3권은 아주 다른 계획을 드러냈다. 근대의 ‘섹슈얼리티 장치’에 관한 분석이 아니라 고대 세계에서 ‘욕망의 해석학’의 형성에 관한 계보학적 탐구가 전개된 것이다. (변경의 이유는 2권 <쾌락의 활용>의 ‘서론’에 적혀 있다.) 원래 그는 개인이 자기 자신을 섹슈얼리티의 주체로서 인식하는 방식에 주목하여 연구를 진행했다. 자신을 욕망의 주체로 인정하면서 그 욕망을 해석하고, 그리 함으로써 자기 자신의 진리를 밝혀낸다는 주제에 접근할 수 있기 때문이다. 이런 일이 어떻게 이뤄져왔는가를 되묻기 위해 시대를 크게 거슬러 올라간다.

처음 계획은 기독교의 오랜 전통에서 계승되고 있는 ‘욕망의 해석학’ 또는 ‘욕망하는 주체’의 계보를 추적하려는 것이었다. 그래서 그는 기독교 초기의 성도덕을 다룬 <육체의 고백>을 3권으로 먼저 집필해서 1982년에 갈리마르사에 넘긴다. 그리고 기독교에 앞선 고대의 성윤리를 2권에서 소개하기로 한다. 그러나 연구가 진전되면서 계획이 수정돼 이교도의 철학을 자세히 검토해야 했다. 2권은 고전기 그리스를, 3권은 제정기 로마를 각각 다루게 됨에 따라 <육체의 고백>은 다시금 4권으로 자리매김 된다. 이 책은 푸코가 교정 작업을 완료하지 못한 채 사망한 탓에 결국 오랫동안 출판되지 못했다. 2권 및 3권은 고대 그리스 및 로마에서 ‘성의 실천’을 둘러싼 욕망에 대한 분석이 완전히 부재했다는 점을 드러낸다. 이들 이교도 철학은 쾌락을 사용하는 방식을 어떻게 가다듬을 것인가를 문제 삼았을 뿐이다. 결코 자신 내부의 심층에서 비밀을 캐내는 것이 아니었다. 그래서 푸코는 2~5세기 초기 기독교의 변화 속에서 ‘욕망하는 주체’가 어떻게 형성되는가를 특히 카시아누스와 아우구스티누스를 통해 밝혀낸다. 성적 욕망에 관한 아우구스티누스의 이론의 출발점에 있는 것은 ‘타락’ 이전에 성행위가 가능한가와 관련된 성서해석학이다. 대다수 성서학자들과 달리 아우구스티누스는 에덴동산에서의 성관계가 가능했다고 본다. 그렇다면 타락하기 전, 모든 죄를 면한 상태에서의 성관계란 무엇일까? 아우구스티누스는 답한다. 타락 이전의 성행위가 있었다면, 그건 의지를 완전하게 제어한 상태에서 행해졌을 것이라고. 성행위는 의지의 지배하에 있으며, 동요도 흥분도 모르고, 완벽한 평정심 하에서 이뤄지는 행위였을 것이다. 그리고 타락과 더불어 생긴다고 여겨지는 것이 바로 성관계에 대한 비의지적인 것의 침입이다. 신에 대한 인간의 반역, 신에 대한 불복종의 귀결로서, 인간 안에, 인간의 의지에 반역하는 것, 인간의 의지에 복종하지 않는 것이 삽입된다. 그렇게 해서 이른바 벌로서 인간에게 주어지는 비의지적인 것을 아우구스티누스는 ‘리비도’라고 부른다. 인간 최초의 죄와 함께, 성의 ‘리비도화’가 일어난 것이다. 그리하여 욕망과 혼 사이에, 비의지적인 것과 의지적인 것 사이에 중요한 관계가 수립된다. 이제 비의지적인 것인 리비도나 욕망은 의지의 바깥에서 의지를 덮치는 것이 아니라, 의지 자체에 속한다고 여겨진다. 이렇게 아우구스티누스는 비의지적인 것과 의지적인 것의 불가분성, 욕망과 주체성 사이의 불가분성을 드러냄으로써, ‘욕망하는 주체’의 출현을 가능케 해준다. 욕망 속에 자신의 가장 숨겨진 진리를 보존하는 주체가 여기에서 나타난다. 이렇듯, <성의 역사> 전체를 조망해보면, 1권이 18세기 이후의 섹슈얼리티를 둘러싼 권력관계를 분석하는 것이라면 2권과 3권은 고대의 그리스 및 로마에서 ‘쾌락과 힘의 일반경제’에 바탕을 둔 성윤리로서의 ‘자기의 기술’을 분석한다. 4권 <육체의 고백>은 이런 성윤리가 기독교 도덕 속에서 어떻게 ‘욕망과 주체를 중심으로’ 재편되는가를 밝힌다. 이런 점에서 2권부터 4권은 자기를 해독하고 자기의 진리를 밝게 드러내려고 노력하는 주체에 대한 계보학으로 이행하는 것이며, 따라서 ‘예속화’(assujettissement)의 문제에서 ‘주체화’(subjectivation)의 문제로의 이행이라고 할 수 있다. 이 책은 1981년 ‘루뱅 강의’ 중 3~5강과 시기 면에서 많이 겹친다. 가령 동방의 수도원제도를 서양에 전한 것으로 알려진 인물인 카시아누스에 대한 분석은 비슷하다. 그러나 아우구스티누스는 이 책이 더 자세하다. 고백의 계보학과 욕망의 계보학 중 어느 것에 약간 더 강조를 두느냐에 따른 차이일 것이다. 사목권력도 그렇다. <안전, 영토, 인구>에서 등장했다가 사라졌던 ‘사목권력’이 ‘보론 2’에 수록되어 있다. 1970년대 후반 이후의 강의록들과 <육체의 고백>을 포개놓고 읽어보면, 푸코가 말년에 갖고 있던 문제의식은 ‘자기와 타자의 통치’라는 점을 확인할 수 있다. 말년의 어떤 인터뷰에서 동성애자 푸코는 “우리가 동성애자라는 것을 집요하게 인정하려는 것이 아니라 열심히 동성애자가 되려고 해야 합니다”고 말한다. 오해하지 말자. 푸코는 ‘하나의’ 성적 욕망으로 스스로를 미리 결정하여 정체성 획득에만 열을 올리는 것을, ‘하나의’ 욕망에 의해 행동 가능성이 미리 결정되는 것을 철저하게 거부한다는 말이니까. ‘나는 누구인가’라고 묻는 대신, ‘우리는 어떤 행동을 할 수 있는가’를 묻는 것이다. 이런 점에서 욕망의 계보학의 문제 역시 자신에게 부여된 욕망의 문제가 아니라 앞으로 창조해야 할 삶의 문제, 앞으로 발명해야 할 쾌락들의 문제로서 재파악해야 한다는 얘기다. 이런 창조와 발명을 위해 필사적으로 노력해야 한다는 것. 중요한 것은 삶의 새로운 스타일을 발명하는 것이니까.

'■ 工房 강좌 > [완료] 푸코 '81년 루뱅 강의 강독' 카테고리의 다른 글

| 푸코 '81년 루뱅 강의 『악을 행하고 진실을 말하다』의 강의정황 (2/3) (0) | 2019.06.12 |

|---|---|

| 푸코 '81년 루뱅 강의 『악을 행하고 진실을 말하다』의 강의정황 (1/3) (0) | 2019.06.11 |

| 푸코 '81년 루뱅 강의 『악을 행하고 진실을 말하다』 원서 편집자 주 (0) | 2019.06.10 |

| [工房 강좌] 푸코 '81년 루뱅 강의 강독. 개강 6월 12일, 매주 수요일 오후 7시 30분부터 (0) | 2019.05.20 |

| 개강일 변경 안내 (0) | 2019.05.18 |

댓글